こんにちは、鍼灸師のクボです。

今回は「偏頭痛と経絡の関係性」について解説します。

先日、下記のツイートをしました。

偏頭痛の方が増えてますね。目の奥がズキンズキンと痛む場合は「太衝」のお灸をしましょう。側頭部が痛い場合は大腿外側をマッサージ。自分の体調に合わせて取り入れてみて下さい♪ https://t.co/nken2uMUM4 pic.twitter.com/byiKcV5Vbt

— クボ先生│鍼灸師 (@kubo_tubo) April 15, 2023

今回はこちらのツイートを深掘りしていきますね。

本題に入る前に頭痛の種類を簡単にお伝えします。

頭痛の種類は大きく分けて3種類。

- 緊張型頭痛

- 偏頭痛

- その他(群発頭痛)

緊張型頭痛は首肩こり、噛みしめなどが原因となる頭痛。

群発性頭痛は頭をバットで殴られたような痛みで極めて稀な頭痛です。

今日は偏頭痛に限定した話をしますね。

まず偏頭痛のタイプは下記の2つです。

- 目の奥がズキンズキンと痛むもの

- 側頭部がガンガン痛むもの

それぞれ解説していきます。

目の奥がズキンズキン痛む偏頭痛

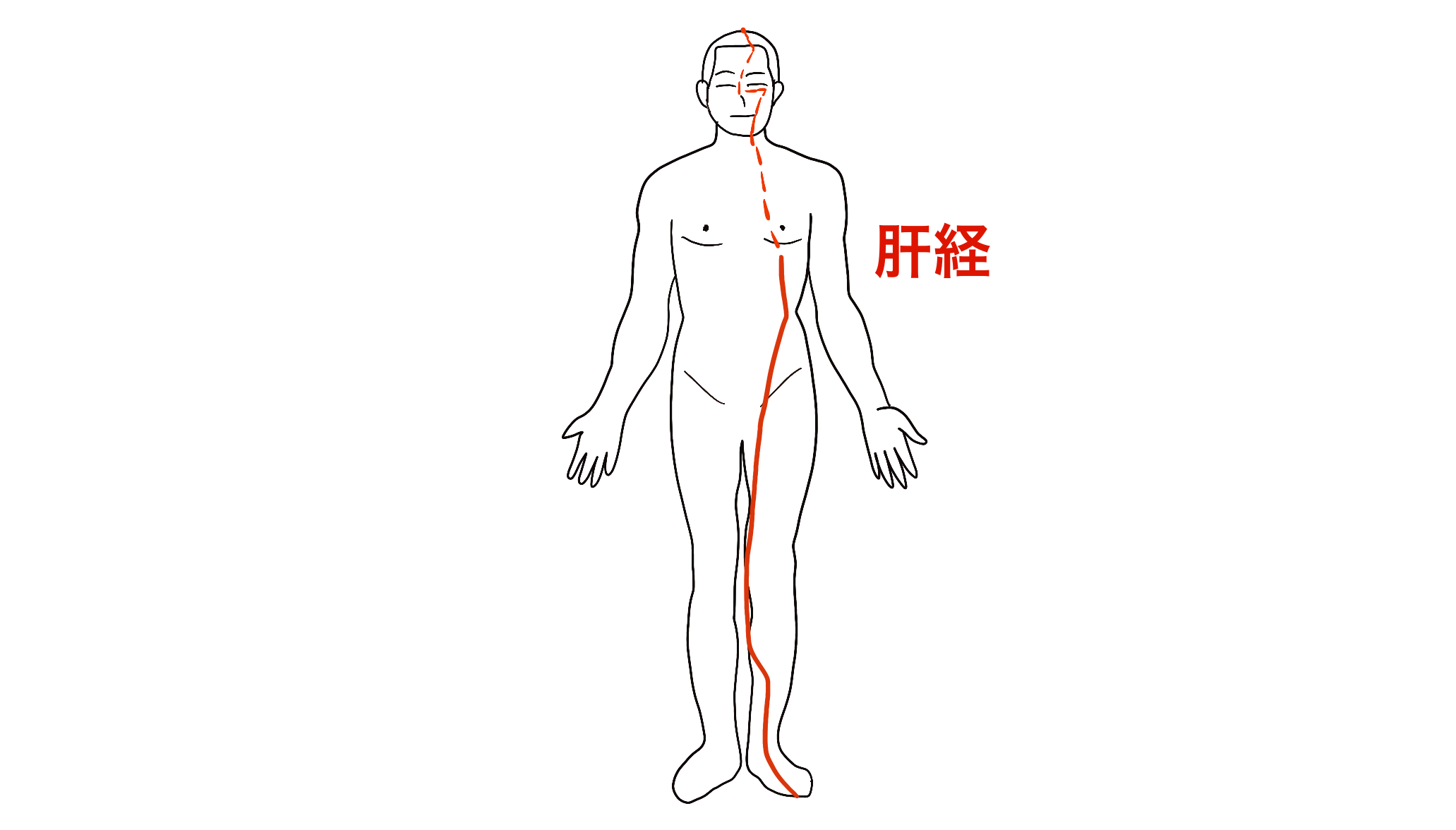

これは経絡の概念ですと、肝経に邪気(気血の流れを阻害する悪いもの)が侵入していると考えます。

邪気とは?

気象の変化が体の適応能力を超えて作用したとき、

足の厥陰肝経は「期門穴」第9肋軟骨付着部の下際で終わりますが、実はそこから枝分かれをして別枝が目を通り頭頂部まで伸びていくんですよね。

そのため、目の奥が痛む偏頭痛の9割は肝経のエラーがほとんど。なので肝経の原穴(肝経の気が集まる所)である太衝にお灸をしてほしいということです。

余談ですが、鍼灸治療でも肝経から邪を抜く治療(瀉法)をすることが多いです。

この理由は肝は「外なる守り」と言われ、六淫邪気と常に闘ってくれています。

病にかからないように、体の外側で防御してくれているイメージです。

ちなみに気圧の変化や月経周期で偏頭痛になる場合も肝経にエラーが起こっていることがほとんど。

気圧も目では見えませんが、体に重い圧がかかっています。低気圧だと高い山に登ったときのような酸欠状態にもなりますし、体が外の変化に適応できないときに偏頭痛になるんですよね。

つまり、肝経は邪気(自然界の変化)に影響を受けやすい経絡ということ。逆を言うと、肝経のケアをしっかりすれば病は深くならないで済むということです。

側頭部がガンガン痛むもの

ここからは側頭部痛の話です。

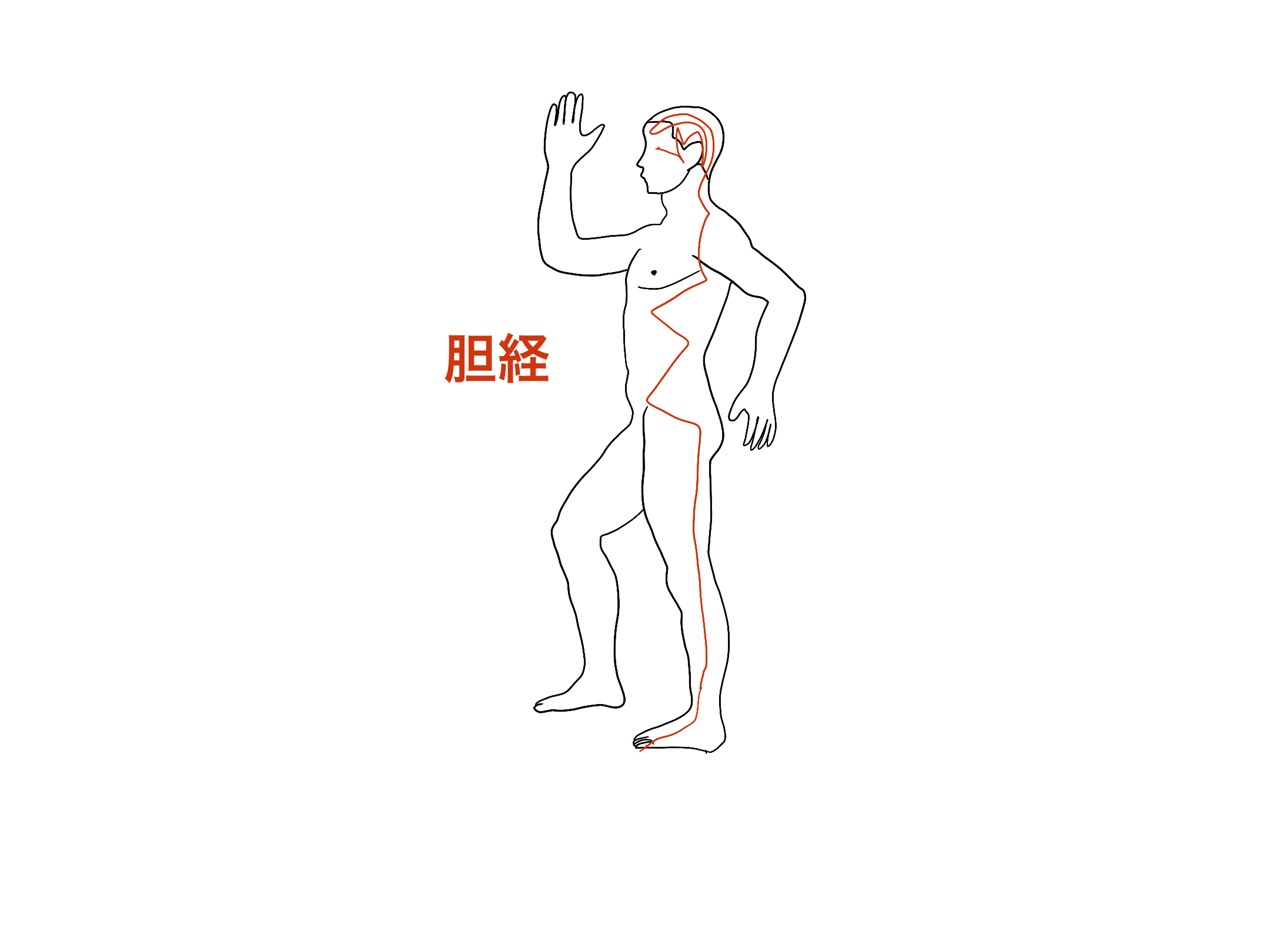

側頭部が心臓の拍動に合わせてガンガンする場合は「胆経」にエラーが起こっていることが多いです。

先ほど「肝経」を紹介しましたが、五臓六腑の「肝」と「胆」は表裏関係(互いに支え合う関係)です。

表裏関係はペアの臓腑、カップルの臓腑というイメージですね。

どちらかに異常が出ればもう片方にも必ず影響が出てくるので、僕は偏頭痛の治療は2つの経絡を意識して入ることが多いです。

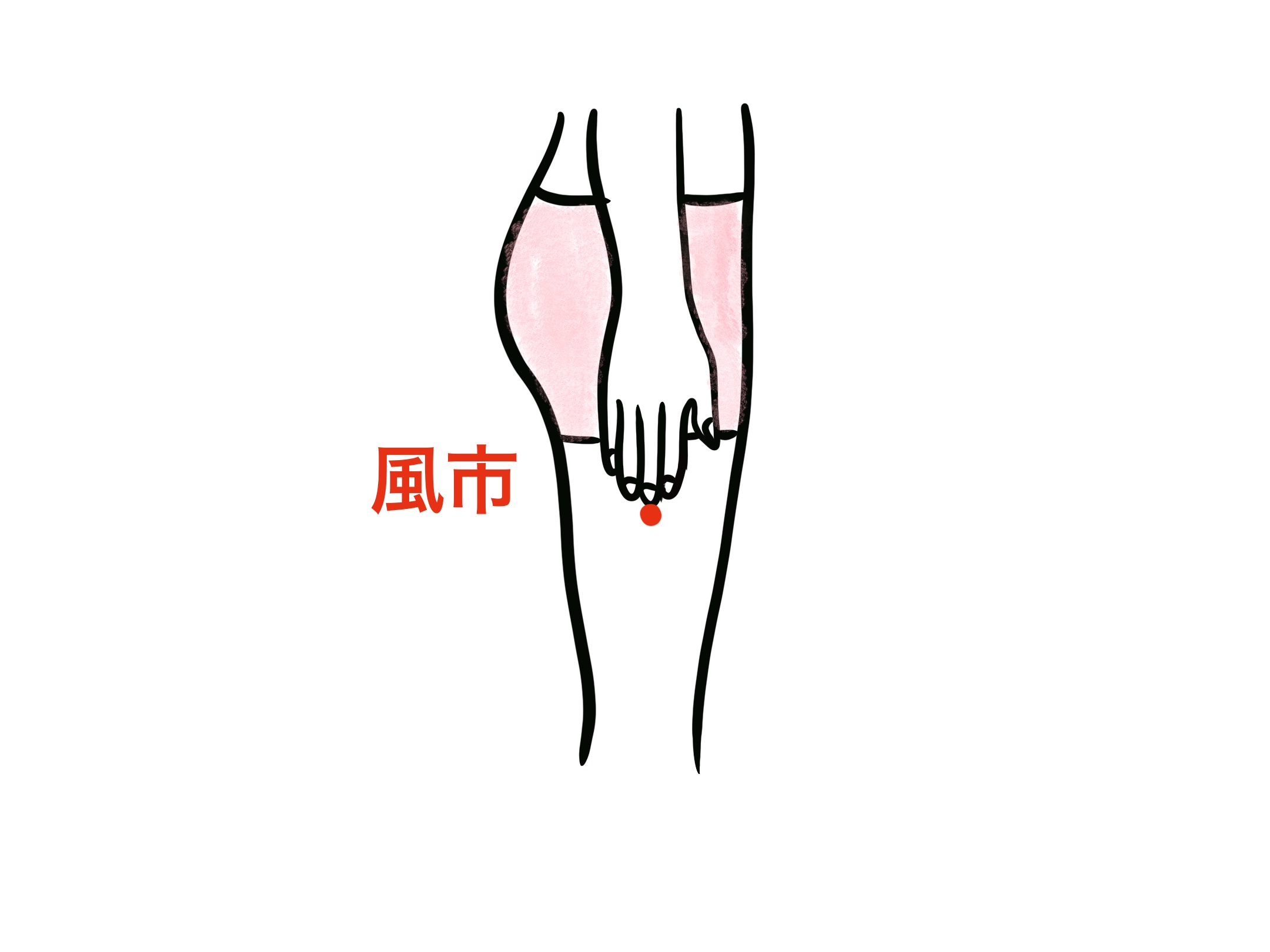

なので、側頭部の偏頭痛には足の外側(胆経の巡り)を良くするセルフケアを伝えています。

たまーに「三焦経」が原因のこともあるのですが、その場合は薬指〜前腕後面のツボを使って治療することが多いです。

薬指をモミモミするだけでも良いですね!

といった感じで、今日は「偏頭痛と経絡の関係性」について解説をしました。

経絡の走行とツボを意識すれば偏頭痛の対策はできます。

鍼や灸を用いなくても、摩る・撫でるだけでも効果はあるものです。

ぜひセルフケアの参考にしてみてください!